おとなになっていくわたし達の、ほんのひと時の、だけど永遠の─あの時。

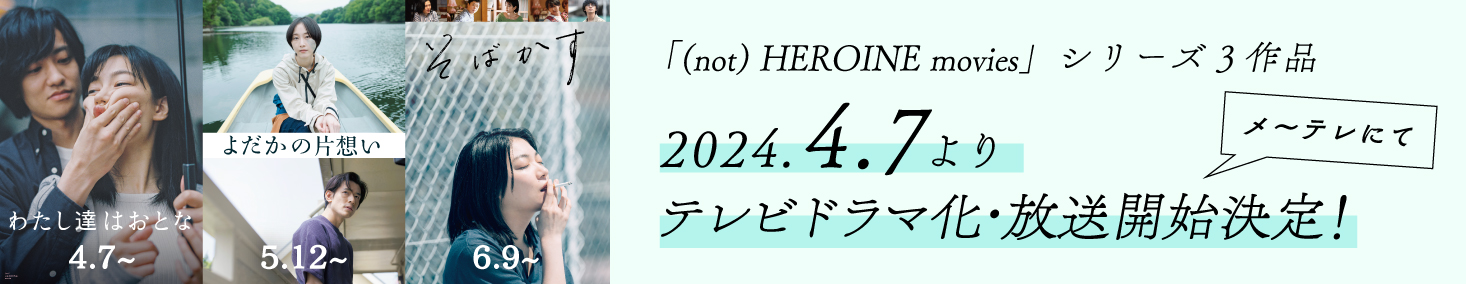

大学でデザインの勉強をしている優実(木竜麻生)には、演劇サークルに所属する直哉(藤原季節)という恋人がいるが、ある日、自分が妊娠していることに気付く。悩みながらも優実は直哉に妊娠と、ある事実を告白する。直哉は将来自分の劇団を持ちたいと願っていた。現実を受け入れようとすればするほどふたりの想いや考えはすれ違っていく…。まるで隣の男女の生活を覗き見しているような不思議な映画体験で私達をスクリーンに釘付けにし、その切迫感と「圧倒的にリアリティのある日常」を突きつける本作。同じ時を過ごして、お互いを求めたあの時、そして今、お互いが分からなくなって…

過去と現在が行き来し、感情のグラデーションが胸に迫る、これまでに見たことのない恋愛映画が誕生した。

※敬称略・50音順

悲しみと苛立ちと平常心がごちゃ混ぜになります。

成人だけど大人じゃない姿は、年齢を重ねても人はさほど変わらないのかもしれないと、可笑しくもあり、やるせない気持ちにもなります。

その猜疑心も、怒りも、狂気も、何ひとつ特別なことじゃない。この世界にはそんな葛藤がそこかしこに渦巻いている。カフェの隣の席の二人にしかわからない世界の中で。新しい命の誕生という聖域の傍らで。

僕が高校三年生だった1960年、ゴタールの「勝手にしやがれ」を観て自分勝手な、だからこそ大きな衝撃を受けた。この感覚は年寄りにはわかるまいと思った。

それから60年以上経ち加藤拓也の「わたし達はおとな」を観た。2022年の高校生や大学生はあの時のような感覚の揺さぶりを感じるのだろう。そしてこの感覚は年寄りにはわかるまいと思うのかな?

少し悔しい。

「どうしようか、私。」

また、明日がやってくるという、希望の顔をした現実を味わいながら。

エンディングのその先にどれだけの選択肢があるのか、想像せずにはいられない。

衣装や小道具、空間に人物の経済状況が見える。そして生活が立ち上がる。だからいたたまれず、突き刺さる。未熟な心も、軽薄だが切実な言葉も。

映画という嘘を真実にする、総合演出力。賢しいほどに上手い。

私がわたしで。

私が大人じゃなくて、

おとなだった頃をこの作品を拝見して想いました。

演劇にしか出来ない事、だけじゃなくて、 映像にしか出来ない事だって出来るんですね。無敵です。 静かに穏やかに役者を見守るいつもの眼差しがカメラの向こうに確かにありました。